在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,更能方便随时回来阅读更多精彩内容,感谢您的支持。

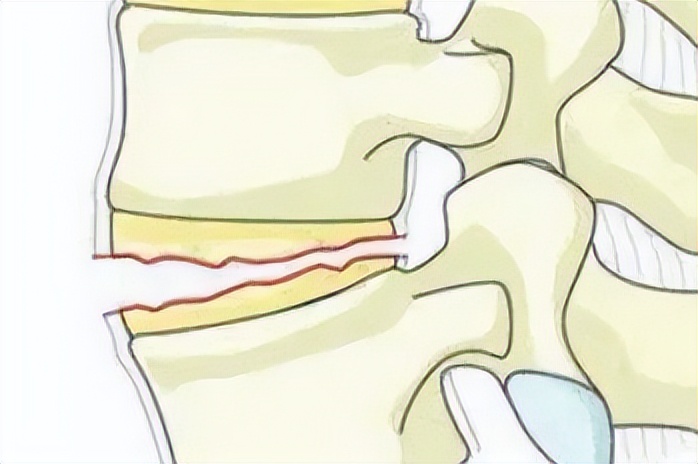

脊柱骨折是脊柱创伤中比较常见的损伤,其中又以胸腰段椎体骨折最为常见,脊柱骨折后出现脊髓压迫等神经症状应该行急诊手术以尽早解除脊髓压迫。

对于无脊髓神经症状患者则根据症状、体征以及患者的全身情况综合制定治疗方案,择期手术治疗为首选治疗方式。

脊柱骨折与三期辨证

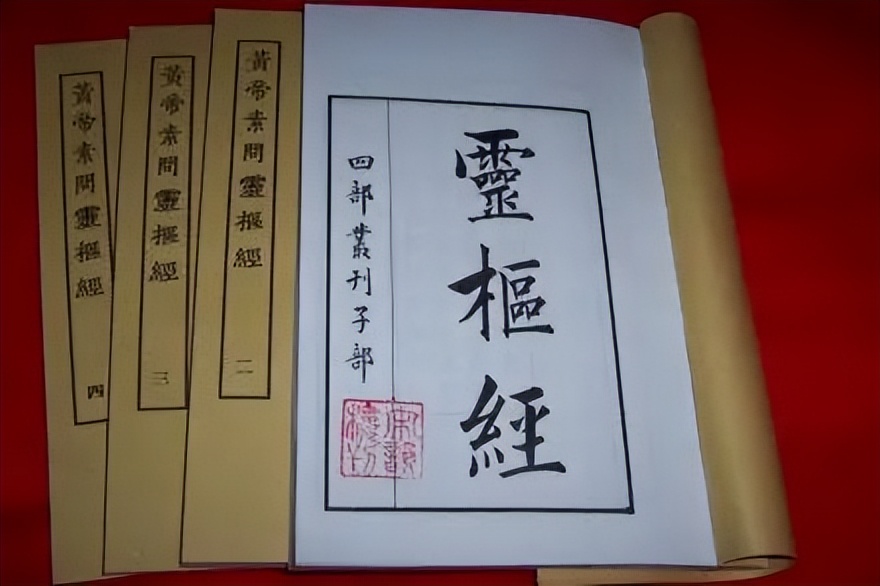

传统医学把脊柱骨折归为中医骨伤病范畴,外伤导致脊柱骨折,椎体局部骨断筋离,患处筋脉受损,血溢脉外,气血阻滞,不通则痛;早期多出现气滞血瘀的症状,继而兼有气虚血瘀症状。中医骨伤范畴中,三期辨证是逐渐发展推陈出来的,其中隋唐时期蔺道人开创中医骨伤科分期论治的先河。

其关于骨伤病分期论治的治疗方法被后世称为“蔺氏七步内治伤损法”,属于《仙授理伤续断秘方》的精髓之一,元代危亦林《世医得效方》提出根据不同分期采用“活血化瘀、养血舒筋、培元补肾”的治疗原则,骨折三期辨证雏形初现。

清代医家将骨折愈合过程概括为“瘀去”“新生”“骨合”3个阶段,与现代医学研究中的骨折生理愈合阶段不谋而合,标志着中医骨伤科三期辨证最终形成,三期辨证体系主张早期治以活血化瘀、行气止痛。

中期治以益气养血、接骨续筋;后期治以培元补肾、强筋壮骨之法。2018版中医骨伤科循证临床实践共识把骨折三期分期定义为早期伤后1~2周、中期伤后3~4周、后期受伤4周后,并推荐采用同证同方进行治疗。

祖国医学方面

病因病机认识

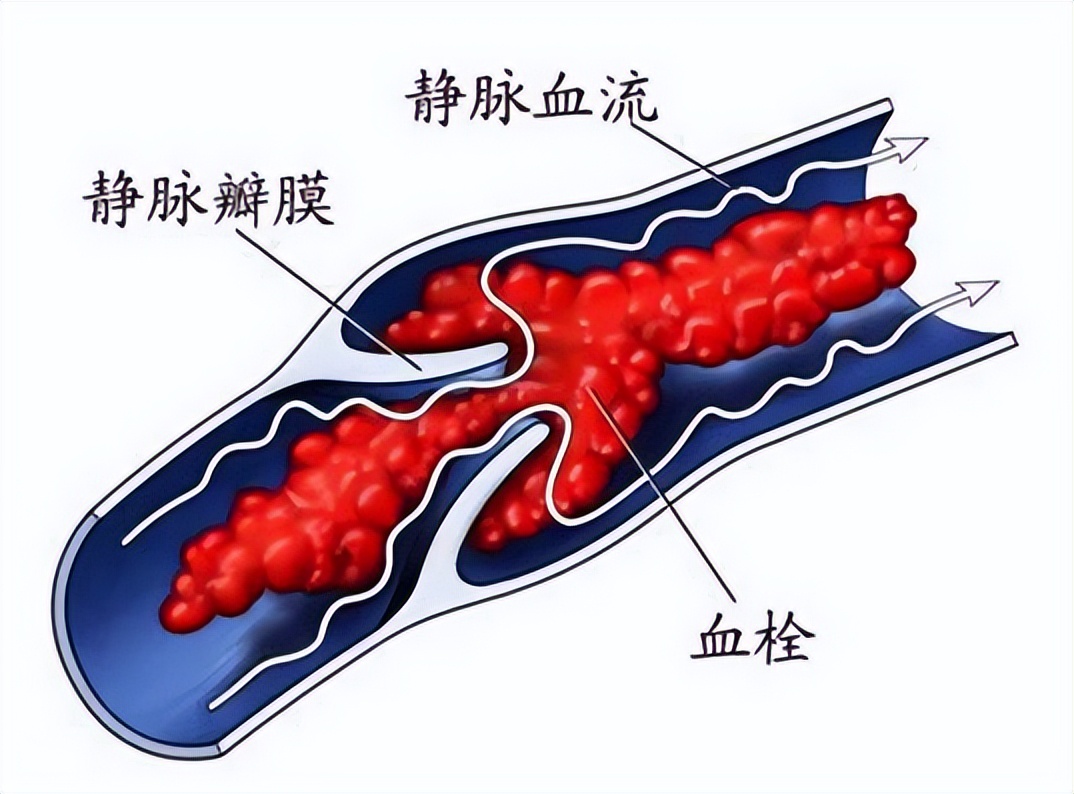

祖国医学中并无“血液高凝状态”之病名,部分学者根据其发病特点及临证表现常常把其归为“股肿、脉痹”范畴,骨科大手术术后并发血液高凝状态或者DVT其根本病机为气滞血瘀湿阻,或兼夹气虚或兼夹血虚。

《灵枢·经脉》云:“脉道以通,血气乃行”,脊柱椎体骨折局部椎体骨质骨断筋离、经脉损伤进而血溢脉外、气机逆乱,此使机体呈现出血瘀之征象,症见腰背部刺痛,舌暗红有瘀点,脉弦涩或弦滑;此外加之手术二次创伤,筋脉再次受损导致血溢脉外,气血运行不畅,进而继续加重血瘀之征象。

气为血之帅,血为气之母;骨科术中失血耗气、术后卧床伤气;根据气血之间的关系,气血相互影响,气虚则运血无力,血虚则气生化乏源,最终导致血瘀与气血虚互相影响,致使机体出现血瘀夹气血两虚等表现。

筋脉损伤、久病卧床为此病两大病因。因此针对于脊柱骨折术后早期多出现气滞血瘀之症,随着卧床日久继而出现血瘀夹虚之证候,临床多以活血化瘀兼顾益气活血为其主要治则。

防治措施

对于股肿的防治措施,祖国医学有其独特的优势,大多数通过活血化瘀药物进行辨证干预,其中以活血化瘀法、益气活血法为代表。

通过研究复元活血汤与单纯物理预防对脊柱骨伤术后血液高凝状态的影响,进行随机对照试验,发现中药组D-Dmer值明显低于单纯物理预防组,具有显著差异,提示复元活血汤可降低术后DVT的发生,改善血液高凝状态。

通过分析中医药预防骨科术后DVT的相关文献,得出活血化瘀法可以有效降低的DVT发生率的结论,其基础方主要为桃红四物汤。益气活血法:传统医学多认为年老多虚,久卧伤气。

气为血之帅,因而对于骨科手术或者卧床日久患者,多伴有气虚夹瘀症状,针对骨科术后气虚血瘀之症,预防VTE多采用益气活血之法。

研究发现采用益气活血之法干预,可有效降低临床术后患者血栓发生率,表明益气活血之法在气虚血瘀之症中预防VTE是行之有效的,并且期间未发生毒副反应进一步证明具有相对安全性。

另外也有许多医家通过中医外治法如针灸推拿、穴位按摩、中药熏洗预防术后高凝状态,也取得了一定预防效果。

身痛逐瘀汤加味改善胸腰段椎体骨折术后早期血液高凝状态

方剂配伍特点

身痛逐瘀汤出自清代医家王清任的《医林改错》,属于五逐瘀汤之一,具有行气活血,祛瘀通络,通痹止痛的功效,主治瘀血诸证者。主要由桃仁、红花、当归、川芎、五灵脂、牛膝、地龙、香附、羌活、秦艽、没药、甘草组成。

本方在原方的基础上进行加味,针对胸腰段椎体骨折术后高凝状态血瘀证的病机特点,在原方的基础上,加水蛭以辅助君药活血、破血;加木瓜舒筋活络化湿;同时脊柱骨折术后早期多伴有气血两虚证,加予黄芪补充耗伤之气,使气旺血行,达到有形之血不能速生,无形之气理当急固的效果。

方中以红花、桃仁为活血化瘀之基础,相须为用共为君药,以当归、川芎、没药及五灵脂为臣药。当归补血活血、川芎行气活血,没药专走气分、五灵脂专走血分,二者活血化瘀兼顾止痛。

四药合用,兼顾气血,君臣配合,共奏活血化瘀之妙功。佐黄芪补充耗伤之气;又佐以水蛭以助君臣之药活血破血;佐地龙通经活络、木瓜舒筋活络、羌活通痹止痛、秦艽祛风除湿、香附解郁止痛、川牛膝引药下行。

甘草调和诸药,保护胃气,为使药。诸药合用,活血化瘀为本,补气行气并行。

方剂使用依据

身痛逐瘀汤为五逐瘀汤之一,可有效改善血液高凝状态降低DVT发生风险。报道通过超滤提纯,给予小鼠不同纯度的身痛逐瘀汤汤剂进行对照试验,观察相关凝血指标及炎性指标变化,结果表明身痛逐瘀汤具有良好的抗凝作用,经过50nm超滤膜提纯后其抗凝、抗炎效果最佳。

报道给予大鼠身痛逐瘀汤汤剂灌胃,定期监测大鼠的纤维蛋白原、C反应蛋白及血沉等指标,结果提示身痛逐瘀汤可以明显改善血液高粘高凝状态及血液流变,具有抗炎及降纤维蛋白原的效果。

上述动物实验都表明身痛逐瘀汤可以基于改善血液高凝状态,继而减少DVT的发生率。与此同时,大量临床试验也表明身痛逐瘀汤可以改善骨科术后凝血功能及血液高粘、高凝状态,进而较少DVT发生率。

通过对43例膝关节单髁置换术后随机对照临床试验,试验组予以利伐沙班联合身痛逐瘀汤口服,对照组予以单纯利伐沙班抗凝治疗,监测两组凝血功能及D-二聚体及血小板等相关指标,结果提示身痛逐瘀汤在发挥抗凝作用的同时不增加出血风险,可有效改善血液高凝状态,降低血栓发生率。

基于祖国医学辨证论治的基础,脊柱骨折术后早期血液高凝状态多属于气滞血瘀之证,又因近现代大量动物、临床试验研究及文献支持提示身痛逐瘀汤具有抗凝、改善骨科术后血液高凝状态及降低DVT发生率的作用,因此根据祖国医学异病同治理论,本研究选用身痛逐瘀汤加味可行。

方剂方药分析

红花:其性温,其味辛;归心、肝经;活血通经、散瘀止痛。《本草汇言》曰“红花,破血、行血之药也”。红花含有黄酮类成分,黄酮类是一种有效的抗血栓物质。研究发现红花可促进前列环素合成、降低纤溶活性,进而达到改善血液高凝状态、抗凝的作用,可能与其抑制血栓烷A2合成的机制有关。

桃仁:其性平,其味甘、苦;归心、肝、大肠经;活血化瘀、止咳平喘、润肠通便。《本经》云“桃仁主瘀血,血闭癥瘕”。现代药理研究提示桃仁的醇提取物有抗凝血功能作用,其所含三油酸**酯具有明显的抗凝血活性,其凝血时间延长率为37%,其对改善患者术后血液流变性有一定的正性作用。

当归:其性温,其味辛甘;归心、肝、脾经;补血活血、调经止痛。《医学启源》云“当归,能和血补血”。当归含有双香豆素成分,常用抗凝剂如华法林的主要成分就包含双香豆素。当归提取物中的双香豆素等成分可通过降低人血管活性肽酶***的活性并且抗血小板凝集,进而改善血液高凝状态,达到抗血栓的作用。

川芎:其性温,其味辛;归肝、胆、心包经;活血行气、祛风止痛。《本草汇言》曰:“川芎,上行头目,能去一切风,调一切气”。现代药理研究发现川芎其主要提取物川芎嗪(TMP),TMP可改善微循环、减少了血小板表面的活性,进而抗血小板聚集达到增加血流量的作用,其机制与舒张血管平滑肌。

没药:其性平,其味苦;归心、肝经;活血祛瘀、消肿定痛;《药性论》云“没药,主打搕损,心腹血瘀”。没药具有良好的镇痛效果,通过给小鼠灌胃白芷、没药单味汤剂,进行随机对照分组试验,观察小鼠扭体及**时间,结果提示白芷、没药均能够抑制小鼠疼痛,其中白芷、没药合煎对小鼠疼痛抑制度最高。

五灵脂:其性温,其味甘;归心、肝经;散瘀止痛,炒用止血;《本草衍义补遗》记载“五灵脂,能行血止血止痛”。药理学研究提示五灵脂具有抗炎及抗凝的作用。通过对观察五灵脂对大鼠足肿胀模型的影响结果及监测大鼠凝血指标提示五灵脂可以有效改善大鼠足肿胀度,并可改善血液流变学,改善血液高凝状态。

黄芪:其性温,其味甘;归肺、脾经;补气升阳,固表止汗;《本草汇言》载“黄芪,卫实敛汗,补肺健脾也”。黄芪主要成分为黄芪甲苷,黄芪甲苷是具有一个良好的抗炎、免疫调节、抗纤维化及抗肿瘤等多方面的作用的药理成分。

水蛭:其性平,其味咸苦;归肝经;破血,逐瘀,通经;《本草》载“水蛭,主逐恶血、瘀血”。现代药理研究水蛭大致可以通过三条途径干预高凝状态,具有极强的抗凝作用,其抑制抗凝途径分别为:抑制血小板因子活化、阻止纤维蛋白原凝固以及抑制血小板反应。

地龙:其性寒,其味咸;归肝、脾、膀胱经;清热定惊,通络。《名医别录》云“地龙,主治伤寒伏热,狂谬,黄疸”。地龙中含有蚓激酶、蚯蚓解热碱、纤维蛋白溶解酶等成分,这些药理成分都具有不同程度的抗凝作用。通过对沪地龙的抗凝血活性部位进行分离,发现沪地龙具有3个体外抗凝血活性部位,具有较强的抗凝功效。

川牛膝:其性平,其味苦微酸;归肝、肾经;逐瘀通经,引血下行。《本草衍义》载牛膝能引诸药下行。川牛膝中主要成分为三萜皂苷,三萜皂苷具有抗血小板聚集、抗炎及改善凝血功能等相关方面的功效。

木瓜:其性温,其味酸;归肝、脾经;舒筋活络、和胃化湿。《本草拾遣》:“木瓜,下冷气,强筋骨,消食”。现代药理研究发现木瓜有效成分为总黄酮,总黄酮可抑制神经组织钙通道和非神经组织钙通道并且可减少致痛介质释放,进而达到抗炎及镇痛的功效。

羌活:其性温,其味苦;归膀胱、肾经;散寒,祛风,除湿,止痛。《品汇精要》记载“羌活主遍身疼痛,除新旧风湿”。羌活和当归一样均含有香豆素类成分。李鸿昌证实羌活具有抗炎、镇痛的作用,其机制可能与羌活能够提高肾上腺皮质激素水平进而提高痛阈值有关。

秦艽:其性平,其味辛、苦;归胃、肝、胆经;祛风湿,清湿热,止痹痛。《本经》载“秦艽,主寒热邪气,寒湿风痹”。现代秦艽主要用于抗炎及改善术后疼痛,秦艽能够改善大鼠关节炎的肿胀程度,可抑制前列腺素的合成,具备明显的抗炎镇痛效果。

香附:其性平,其味微苦、甘;归肝、脾、三焦经;行气解郁,调经止痛。《滇南本草》云“香附,血中气药,主调血中之气”。药理研究表明香附与红花类似均含有黄酮类成分,同样香附也具有改善循环及抗血栓的效果。

甘草:其性平,其味甘;归心、肺、脾、胃经;清热解毒,和营生肌,调和诸药。《本经》载“甘草,主坚筋骨,长肌肉,金疮肿,解毒”。甘草应用方面非常广泛,具有抗炎镇痛、免疫调节等作用。